日本の大学研究機関における半導体研究の動向

産学官連携による次世代半導体開発

日本の大学研究機関は、政府の大規模な半導体支援策を背景に、産業界や海外機関と連携しながら次世代半導体の研究開発を加速させています。

東京大学、東京工業大学、東北大学の3大学が連携して立ち上げた「次世代X-nics半導体創生拠点(iGX)」は、革新的半導体集積回路の研究開発と人材育成を目的としています。

この拠点では、LSIだけでなくメモリやセンサ、通信技術も統合した形での研究開発から実装までを目指しており、XR(クロスリアリティ)やEV(電気自動車)への応用を重点分野としています。

国際連携の強化

日本の大学は海外の研究機関との連携も積極的に進めています。例えば、東北大学、東京科学大学、名古屋大学、広島大学、九州大学は「U.S.-Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors (UPWARDS) for the Future」に参画し、日米間の半導体分野における人材育成と研究開発の加速を目指しています。

また、文部科学省は2024年秋をめどに、EUの大学と協力し、修士学生を相互に派遣する国内大学の資金支援を開始する計画です。

半導体産業の躍進と人材育成の重要性

近年、日本の半導体産業は大きな転換期を迎えています。TSMCの熊本県への進出、ラピダスの設立、DRAMやフラッシュメモリの新工場建設や生産能力拡大、さらにはパワーデバイス工場への投資など、先端半導体分野への大規模投資が相次いでいます。

この産業の急速な発展に伴い、高度な技術を持つ人材の需要が急増しており、人材不足が深刻な課題となっています。この状況を踏まえ、大学における人材育成の重要性が一層高まっています。半導体産業の持続的な成長と国際競争力の強化には、高度な専門知識と実践的なスキルを持つ人材の育成が不可欠です。

最先端研究施設の整備

政府の支援を受けて、大学の研究施設も充実が図られています。例えば、産業技術総合研究所(産総研)を中心に、東京大学やNIMS(物質・材料研究機構)等のTIA(つくばイノベーションアリーナ)関係機関が連携して、半導体のオープンイノベーションを支援する共同技術開発プラットフォームが構築されています。

サイエンスパーク構想への参画

大学は半導体産業の集積地であるサイエンスパーク構想にも参画しています。三井不動産は台湾の国立陽明交通大学や工業技術研究院(ITRI)と連携協定を締結し、日本国内でのサイエンスパーク構築を目指しています。このような取り組みを通じて、大学の研究成果を産業界に橋渡しする環境整備が進められています。

これらの取り組みにより、日本の大学研究機関は半導体産業の復活と国際競争力の強化に重要な役割を果たすことが期待されています。政府の大規模支援と産学官連携の推進により、今後さらなる研究開発の進展と人材育成の加速が見込まれます。

文部科学省の取り組み

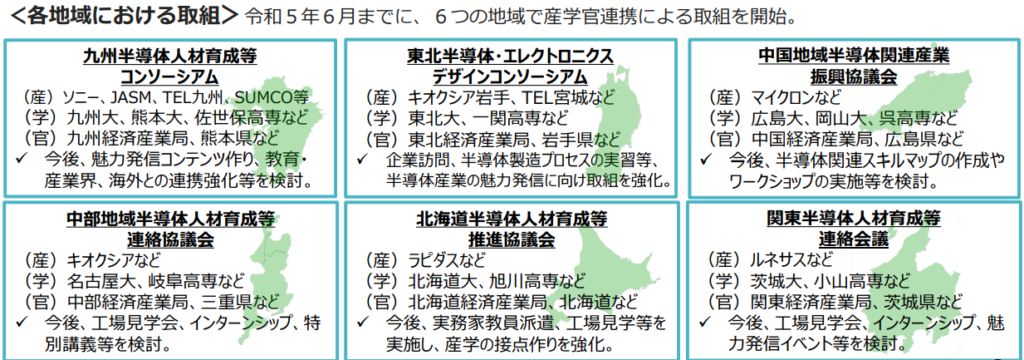

文部科学省は、経済産業省と連携しながら、全国規模で半導体人材育成を推進しています。具体的には、以下のような取り組みが行われています:

- 全国6地域での産学官連携コンソーシアムの設立

- 「数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム」の形成

- 「持続的な産学共同人材育成システム構築事業」の実施

出典:文部科学省 半導体人材の育成に向けた取組について

高専の取り組み

日本の国立高等専門学校(高専)では、Society 5.0時代に向けた「Society 5.0型未来技術人財」育成事業を展開しています。この事業は、GEAR 5.0とCOMPASS 5.0という2つの主要プロジェクトで構成されています。

GEAR 5.0(未来技術の社会実装教育の高度化)

GEAR 5.0は、地域密着型・課題解決型・社会実装型の教育を推進し、産学官連携を通じて実践的な人材育成プログラムを開発しています。このプロジェクトでは、マテリアル、介護・医工、防災・減災・防疫、農林水産、エネルギー・環境などの分野で、中核拠点校と協力校が連携して取り組んでいます。

COMPASS 5.0(次世代基盤技術教育のカリキュラム化)

COMPASS 5.0は、デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に必要な基盤技術教育のカリキュラム化を目指しています。このプロジェクトでは、AI・数理データサイエンス、サイバーセキュリティ、ロボット、IoT、半導体、蓄電池、再生可能エネルギーなどの分野に焦点を当てています。

半導体分野では、熊本高専と佐世保高専が拠点校として選定され、最新の半導体技術に関する教育プログラムの開発と実施を行っています。

半導体、電子デバイス研究に取り組む主な大学機関

日本全国の半導体、電子デバイス関連の大学研究機関をまとめました(随時更新)。このページをご覧いただいた研究者の方々からの情報提供もお待ちしています(お問合せフォーム)。

| 研究室名 | 研究内容の概要 |

|---|---|

| <北海道> | |

| 北海道大学 電子科学研究所 | 北海道大学電子科学研究所(RIES)は、先端的な科学技術研究を行う機関です。研究所は、グリーンナノテクノロジー、生命科学、物質科学などの分野で革新的な研究を進めている。 |

| 北海道大学 研究グループ | パワー半導体パッケージングに適した新型の銅系ナノ接合材料を開発している。低温での焼結が可能で、短時間の加熱でも高い接合強度を発揮する材料の研究。 |

| <東北> | |

| 東北大学 次世代半導体向け素材・プロセス共創研究所 | 住友ベークライトと共同で、チップレット集積技術に求められる素材およびプロセスの開発を行っている。高機能化・小型化の実現に向けた次世代パワー半導体チップを用いたデバイスのパッケージング技術の研究を進めている。 |

| 東北大学 先端スピントロニクス研究開発センター | スピントロニクスの世界トップレベル研究拠点として、半導体スピントロニクスと金属スピントロニクスの研究開発に取り組んでいる。 |

| 東北大学 齊藤(伸)・岡田研究室 | 相境界のエレクトロニクスと多機能薄膜・2次元材料の開発を研究の基軸とし、半導体、エネルギー、環境分野の発展に貢献することを目指している。 |

| 東北大学 黒田研究室 | CMOSイメージセンサの開発を中心に、超高速・高時間分解能、高感度・広ダイナミックレンジ、近接容量、軟X線検出などの研究。 |

| 東北大学 秩父研究室 | 半導体結晶の成長から加工、デバイス試作まで一貫して研究を行い、有機金属気相エピタキシャル成長法による高品質半導体結晶成長、バルクGaN基板の開発など。 |

| 東北大学 福島誉史 准教授 研究室 | 3次元積層型集積回路(3D-IC)の研究開発、TSV技術、チップ同士の直接接合技術、セルフアセンブリ技術の開発。 |

| 東北大学 田中秀治 教授 研究室 | MEMS技術を核としたマイクロ・ナノシステムの研究開発、ロボット制御、高度情報通信、健康、安全、省エネルギーに貢献する微小電気機械システムの開発。 |

| 東北大学 小野・ 戸田 研究室 | ナノテクノロジーやマイクロシステム技術を基盤とした微小機械、マイクロ・ナノシステムの開発、高感度センサ技術、MEMS/NEMSの開発。 |

| 東北大学 芳賀・鶴岡研究室 | MEMS技術を応用した医療機器、ヘルスケア機器、福祉機器の開発、バイオニックヒューマノイドおよびスマートアーム用マイクロセンサの研究。 |

| 山形大学 有機エレクトロニクスイノベーションセンター | INOELは、先進的な研究と産業連携を推進する機関です。有機EL、有機トランジスタ、有機太陽電池、フレキシブル技術、インクジェット、および蓄電デバイスの6つの重要な領域に焦点を当てています。 |

| <関東> | |

| 筑波大学 パワーエレクトロニクス研究室 | パワーエレクトロニクス(パワエレ)を学問として体系的に習得させ,企業との共同研究や連携を密にすることで,実践的研究を経験し企業で活躍でき,高度なパワーエレクトロニクス技術の継承・発展の礎となる人材を育成。 |

| 筑波大学 黒田研究室 | 希薄磁性半導体(DMS)の作製と物性評価、DMSを用いたデバイス開発、スピントロニクス分野の開拓を行っている。 |

| 筑波大学 丸本・山口研究室 | 有機半導体や無機半導体の新材料開発、有機・無機電子デバイスの研究、導電性高分子や導電性低分子、ペロブスカイト材料の研究。 |

| 筑波大学 櫻井研究室 | 化合物半導体や有機半導体を用いた太陽電池の研究、光半導体工学、結晶工学、薄膜・表面界面物性の研究。 |

| 東京大学 TACMIコンソーシアム | 次世代半導体製造向けの極微細穴あけ加工技術の開発を行っている。6マイクロメートル以下の穴あけを高品質かつ高生産性で実現する技術を開発した。 |

| 東京大学 杉山研究室 | 高効率太陽電池、電気化学反応装置の開発とシステムへの実装を目指し、半導体ナノ結晶技術を中心に研究。 |

| 東京大学 岡田研究室 | 新しい半導体材料や量子ドット構造を導入した高効率太陽電池の研究、低コスト製造技術の開発を行い、太陽光発電技術のイノベーション創生を目指している。 |

| 東京科学大学 浦壁・原田研究室 | 三菱電機との共同研究講座。パワーエレクトロニクスを中心に、SiCパワー半導体デバイスモデルの開発、パワー半導体素子直列駆動技術の研究など。 |

| 横浜国立大学 井上史大研究室 | チップレット集積における配線の高密度化に貢献する研究を行っている。新規なチップ仮接合および剥離技術の開発に成功し、Die-to-Waferの「ハイブリッド接合」を可能にする新技術を開発した。 |

| 横浜国立大学 半導体・量子集積研究センター | 先進半導体デバイス、スピントロニクスデバイス、ナノデバイスなどの研究を推進し、新しい技術分野の創出を目指している。 |

| <中部> | |

| 名古屋大学 宮﨑研究室 | シリコンナノテクノロジーの高度化、光・電子融合デバイス、新機能メモリ等の開発に注力。 |

| 豊橋技術科学大学 次世代半導体・センサ科学研究所 | 4インチウェハまでの半導体デバイスの設計・製作・評価が可能な統合型研究開発施設を運営している。パッケージング設備を含む充実した設備を保有。 |

| <関西> | |

| 大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所 | WBG半導体やAI/IoTに不可欠な先端半導体技術のパッケージング技術を研究。新材料開発、プロセス技術、解析評価技術の開発を行い、産学連携を促進して次世代デバイスの開発を目指している。 |

| 大阪大学 山村研究室 | プラズマナノ製造プロセス(プラズマCVM, プラズマ援用研磨, 熱アシスト大気圧プラズマ処理)、電気化学ナノ製造プロセス(陽極酸化による表面改質で低コストなスラリーレス研磨)などの研究を行う。 |

| 大阪大学 森研究室 | ウエハ検査装置の紫外線レーザー光源用途のCLBO結晶や、パナソニックと共同でOVPE法による高品質GaNウエハ大口径化、尿路結石の研究などを行う。 |

| 大阪公立大学 半導体超加工・集積化技術研究所 | 新しい集積回路デバイス(超加工技術)の創成と、チップ間の配線の微細化と3次元化により、集積化回路システムの高性能・高集積化する3次元実装材料・プロセスの技術開発を行う。 |

| 大阪公立大学 半導体デバイス物理研究グループ | 酸化ガリウム (Ga2O3) を用いた新機能電子デバイス(トランジスタ、ダイオード)の研究開発。 |

| 大阪公立大学 有機半導体工学研究グループ | 有機半導体の光物性、電子物性、およびその工学的応用に関する研究。 |

| 京都大学 ナノプロセス工学分野 | 光ナノ構造の設計・作製技術の深化、高出力・高輝度レーザの開発、非エルミート光デバイスの創生などの研究。 |

| 京都大学 半導体物性工学研究室 | SiCなどのワイドギャップ半導体の研究を行う。東京エレクトロンと共同でSiCエピタキシャル量産装置「Probus-SiC」の技術を確立。 |

| 京都大学 野田研究室 | 光センシング(LiDAR)技術,レーザ技術,太陽光(熱)エネルギー,量子情報処理などの分野で「フォトニック結晶」「フォトニックナノ構造」をキーワードに,自在な光・量子制御技術の開発を行う。 |

| 神戸大学 永田・三木研究室 | 「セキュリティとセイフティ」「ハードウェアとソフトウェア」「アナログとデジタル」を融合した幅広い知識と経験を持つ人材の育成。 |

| 神戸大学 ナノ構造エレクトロニクス研究室 | シリコンや化合物半導体を用いたナノスケール電界効果型トランジスタの動作予測シミュレーション、二次元原子膜材料を用いた電子デバイス・光デバイスの動作予測とデバイスデザイン、光センサー・太陽電池などの受光素子、LED、レーザー等の発光素子の動作予測・素子設計。 |

| 神戸大学 北村・服部研究室 | 薄膜材料を使った電子デバイスの開発、有機半導体や酸化物半導体の薄膜を使った電界効果トランジスタ、薄膜の表面処理や表面への単分子膜の形成に関する技術の研究。 |

| 神戸大学 フォトニック材料学研究室 | 量子効果を利用した新しい原理で動作するデバイスの開発、超高速な光スイッチデバイス、光アンプ、次世代太陽電池、高性能光源の研究。 |

| <中国> | |

| 広島大学 半導体産業技術研究所 | シリコンカーバイド(SiC)エレクトロニクス、パワー半導体デバイス、薄膜半導体デバイス、GaNを用いた新しいデバイス構造と製造プロセス、量子デバイスや単一電子メモリ、無線通信システム・ネットワーク、画像認識LSIアーキテクチャの研究。 |

| 山口大学 半導体工学研究室 | ワイドギャップ半導体の光物性評価と光機能性探索、超高品質GaN光半導体の結晶成長技術の開拓、次世代トランジスタの開発。 |

| <九州> | |

| 九州大学 多喜川研究室 | 室温接合と3次元微細加工技術を駆使し、異種材料集積型IoTマイクロ・ナノデバイスの創出を目指している。 |

| 九州大学 高周波集積回路・マイクロ波通信デバイス研究室 | 寄生成分を低減するためのチップへの相互接続とパッケージング技術の研究を行っている。無線通信用LSI、アンテナ、フィルタの設計と評価も実施している。 |

| 九州工業大学 大村研究室 | パワーデバイス(パワー半導体)の低損失化と高機能化、その応用システム、高信頼化、制御の高度化に関する研究。 |

| 長崎総合科学大学 新技術創成研究所 | 同研究所の次世代3次元半導体研究室では、集積回路(IC)の設計・製造、物理実験用途や無線用IC、医療用IC、半導体検査装置、IoT向けなどの用途で研究を行っている。 |

| 九州工業大学 鈴木・パナート研究室 | シリコン・パワー半導体におけるCMP、フラーレン複合型スマート研磨微粒子、超伝導援用による磁気浮上中空加工技術などの研究。 |

| 熊本大学 百瀬研究室 | CVD、ALD、PVDを用いて、薄膜形成プロセスの高度化や新規プロセスの提案を行う。超臨界流体に着目した超高圧環境での薄膜形成にも取り組む。 |

| 沖縄科学技術大学院大学 量子波光学顕微鏡ユニット) | 新竹積教授が、これまでの先端半導体製造の常識を覆すEUVリソグラフィーを提案しました。小型のEUV光源でも動作。コスト低減、信頼性と寿命を飛躍的に向上。消費電力は従来の10分の1以下。SDGs目標達成にも貢献。 |

参考サイト

- 世界各地との連携 | Science Tokyo

- 日本での半導体クラスターを核としたサイエンスパーク構築に関して台湾の陽明交通大学、ITRIそれぞれと連携協定締結

- 半導体産業、日本復活の道筋 国内生産2倍、人材育成急ぐ

- 半導体・デジタル産業戦略 検討の方向性

- 経済産業省 – 半導体戦略(概略)

- 東工大、電子機器の省エネに貢献する新材料を開発

- 半導体の国内生産拠点の確保に向けた支援措置について

- 日本の半導体戦略とオープンイノベーション

- 半導体産業の現状と課題

- 半導体・デジタル産業戦略について

- 日本大学、半導体人材育成プログラムを開始

- 日本の半導体産業の課題と展望

- 半導体・デジタル産業戦略推進室

- 日本の半導体産業復活への道筋

- 日本の半導体産業の現状と課題

- 半導体産業、日本復活へ官民で戦略 人材育成が鍵

- 日本の半導体産業復活に向けた取り組み

- 半導体産業、日本復活へ官民で戦略 人材育成が鍵

- 半導体・デジタル産業戦略の概要

- 日本の半導体産業復活への道筋と課題

- 半導体産業、日本復活へ官民で戦略 人材育成が鍵

- 日本の半導体産業復活に向けた取り組みと課題

- 半導体産業復活に向けた日本の戦略と課題

- 日本の半導体産業の現状と今後の展望

- 半導体産業復活に向けた日本の取り組みと展望

- 日本の半導体産業の課題と展望