日本の半導体産業復権を目指す新興企業ラピダス株式会社は、2027年の2ナノメートル(nm)世代半導体量産化を目標に、官民連携による大規模な開発プロジェクトを推進しています。

経済産業省の追加支援決定や、北海道千歳市での試作ライン稼働など、2025年4月時点で重要な進展が見られる一方で、技術的・経営的な課題も浮き彫りになっています。

Rapidusに関する最新ニュース

- ラピダス、政府が1兆円追加支援 1.4ナノも手掛け31年度上場

経産省はRapidusに対し2026〜27年度に約1兆円を追加支援し、累計支援額は約2.9兆円となります。Rapidusは27年度後半に2nm半導体の量産開始、30年度の営業黒字化、31年度の上場を目指しています。政府はIPA経由の出資で筆頭株主となり重要事項に拒否権を持ち、総投資は7兆円規模に達し、国家的プロジェクトとして成功を重視しています。

- ロイター(NYタイムズなど報道)|日本政府、2025年度にラピダスへ2000億円(約12.8億ドル)の出資予定

商業生産を2027年に開始する目標を支えるための巨額投資。政府の半導体育成戦略の一環です。 - 時事通信/英語版報道|経産省が2025年度に最大8,025億円の追加支援を決定

補助総額は最大で1兆7,225億円に。前工程/後工程に分けて重点支援。目標は2nm半導体の国内量産体制構築。 - Tom’s Hardware|ラピダス、IIM‑1で2nmトランジスタ試作開始

2025年7月時点で、テストウェーハが期待される電気特性を示すことが確認されており、2027年量産へ向けて大きく進展。 - Gigazine/Tom’s Hardware報道|元Intel CEOゲルシンガー氏、「差別化技術が必要」と発言

ラピダスはTSMC追撃のために、革新的な技術と他社との差別化が不可欠との指摘。完全自動化包装統合の構想にも触れています。 - EE Times Japan/ITmedia EE Times|RapidusとIBM、2nmチップレットパッケージ技術で協業開始

NEDOプロジェクトの枠組みによる国際連携。IBM提供の高性能パッケージ技術を活用し量産技術の確立を目指す。 - テックプラス/PC Watch|Rapidus、シーメンスとPDKの共同開発を開始

設計・検証・製造を高効率化する「Calibre」プラットフォームを活用。MFD(設計のための製造)と呼ばれる新体制を構築。

ラピダス関連のYouTube動画

【国から2兆円支援】期待の国策半導体「ラピダス」は、本当に成功するのか(小池淳義/TSMC/インテル/IBM /サムスン)

TSMC包囲網に挑む!日本初2ナノ『ラピダス』2027年の結末は?

Rapidusの事業と技術

RapidusのホームページでYouTube動画がご覧になれます。

- Rapidusプロセスで最高のPPAを最速で達成するためのAI設計支援ツール”Raads”

- GAA(Gate-All-Around)

- 高性能化と低消費電力を両立するチップレット

政府の追加支援と試作ライン稼働

2025年3月31日、経済産業省はラピダスに対し、2025年度最大8,025億円の追加支援を決定しました。これにより政府の累計支援額は1兆7,225億円に達し、2022年度から続く国家プロジェクトとしての性格を強めています。

支援内訳は前工程(回路形成)に6,755億円、後工程(チップ仕上げ)に1,270億円が充てられ、量産化に向けた設備投資と設計ツール開発が加速する見込みです。

同社は4月1日、北海道千歳市のIIM(イーム)研究製造拠点で試作ラインの完成を発表しました。

7月中旬から下旬にかけて最初の試作品を製造する計画で、顧客向けサンプルは2026年3月までに提供を目指しています。

小池淳義社長は記者会見で「競合他社に対し高度な2nm技術で優位性を確立する」と意気込みを語り、2027年量産開始に向けた工程管理の厳密化を強調しました。

開発の進捗状況:技術連携と製造基盤整備

ラピダスは米IBMとの技術提携を通じ、ゲートオールアラウンド(GAA)トランジスタ構造を採用した2nmプロセスの開発を進めています。

2024年度までに基本プロセスの確立を完了し、2025年4月からは多層配線技術の実証段階に移行。

従来のフィンFET構造に比べ、消費電力40%削減・性能10%向上を実現する新構造の採用が特徴とされます。

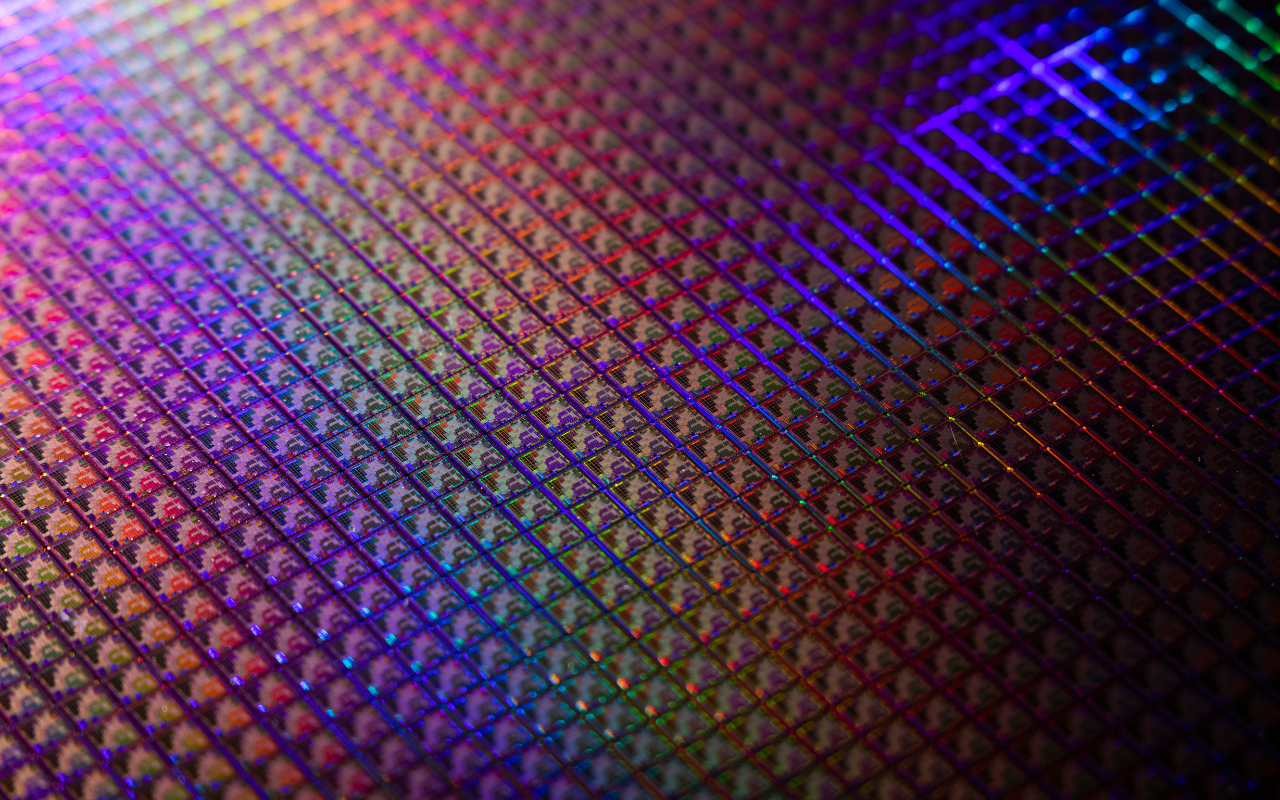

製造基盤整備では、千歳市のIIM拠点に極紫外線(EUV)リソグラフィ装置を中心とする試作ラインを構築。

2025年度中に前工程のプロセス検証を完了させ、2026年度から後工程のチップレット技術開発に注力する計画となっています。

同社が提唱するRUMS(Rapid and Unified Manufacturing Service)モデルでは、設計支援から前後工程までを一貫して管理し、従来の半導体製造サイクルを60%短縮することを目標とされています。

技術的な課題:ナノスケール製造の壁

Rapidus(ラピダス株式会社)が抱える技術的課題について、より詳しく解説します。それぞれの課題は、最先端半導体製造(2nmプロセスなど)の実現に直結しており、いずれも解決には高度な専門知識、国際的連携、そして膨大な投資が必要とされます。

2nmプロセスの製造技術確立

2nmプロセスは、従来のFinFET(フィン型電界効果トランジスタ)を超えるGAA(Gate-All-Around)FETの導入が必要とされる技術ノードです。GAAでは、ナノシート状のチャネルがゲートによって全方向から制御され、リーク電流の低減や性能向上が可能になります。

⚠ 技術的難易度:

- ナノレベルの構造形成と均一性の確保

- トランジスタ構造の変化に伴う材料選定や熱処理プロセスの再設計

- 電気的特性の変動(ばらつき)への対応

EUVリソグラフィの導入と安定運用

EUV(極端紫外線)露光技術は、波長13.5nmの光を使用して極小パターンを形成する技術。2nmノードで必須ですが、導入・運用には非常に高い技術とコストが伴います。

⚠ 技術的難易度:

- EUVマスク欠陥の制御(欠陥はチップ上にそのまま反映される)

- 高性能・高感度のフォトレジスト材料の開発

- EUV光源の安定供給と光学系の極端な精度制御

- 露光工程の歩留まり低下リスク

海外パートナーとの技術連携・移転

RapidusはIBM(米)やimec(ベルギー)などと提携して、技術の獲得と研究開発を行っています。しかし、これらの先進技術を日本国内で再現・実装するには、文化的・技術的障壁が多く存在します。

⚠ 技術的難易度:

- 技術移転に必要なドキュメント・教育不足

- プロセス条件や装置仕様のローカライズ

- 知的財産権の取り扱いと契約管理

- 国際的な研究開発スピードへの追従

国内サプライチェーンの脆弱性

2nm製造には、100種類以上の高純度化学薬品、ガス、ウエハ、フォトレジスト、精密装置などが必要です。国内の供給能力だけでは不十分な分野も多く、国外依存が課題です。

⚠ 技術的難易度:

- 特定材料(例:EUV用レジスト)の国産化

- 精密製造装置(例:エッチング、洗浄装置)の国内調達体制

- サプライヤー間の品質差・納期調整

- 輸出規制や貿易摩擦リスクへの備え

製造歩留まりの向上

製品1個の微小な欠陥で機能不良となるため、歩留まり(良品率)の改善はコスト・納期・品質すべてに影響します。微細化により、欠陥の影響が顕著になります。

⚠ 技術的難易度:

- ナノスケールの欠陥検出技術の高度化(e-beam、AI検査)

- プロセスばらつきの極小化(温度、圧力、時間などの制御)

- ウエハのリアルタイムモニタリング技術の導入

- 統計的プロセス制御(SPC)とフィードバック制御技術

先進パッケージング・チップレット設計

半導体の微細化が限界に近づく中、チップレットや3D積層など、システムレベルでの性能向上が求められています。Rapidusも将来的にこれを視野に入れています。

⚠ 技術的難易度:

- 異種チップの接続におけるインターポーザー技術の高度化

- 熱拡散の最適化(高密度積層により発熱が集中)

- 電気的干渉の低減(ノイズ、信号遅延)

- 機械的強度・耐久性確保(剥離・クラック防止)

環境負荷・電力消費の問題

2nmプロセスの製造には、巨大なクリーンルーム施設、化学薬品、純水、電力などが不可欠であり、環境負荷は極めて大きくなります。

⚠ 技術的難易度:

- 再生可能エネルギーによるクリーン電力の安定供給

- 排水処理・化学物質の環境基準適合

- グリーンファブ構築に向けたライフサイクルアセスメント

- カーボンニュートラル達成に向けた排出量の可視化と削減

量産立ち上げとスケーラビリティ

Rapidusは2027年の2nm量産を目標に掲げているが、現在(2025年)はまだ設備の建設・ライン立ち上げ中。開発と量産準備を同時並行で進める必要がある。

⚠ 技術的難易度:

- プロセスの早期確立と迅速な量産設備展開

- クリーンルーム建設と稼働環境のチューニング

- 大量の装置・資材調達とインストールスケジュール管理

- 熟練技術者によるオペレーションと保守体制の確立

国内半導体人材・技術基盤の再構築

国内の半導体技術者人口は過去20年間で大幅に減少しており、次世代製造を支えるエンジニア、研究者の確保が喫緊の課題です。

⚠ 技術的難易度:

- 若手人材への技術伝承と教育制度の再整備

- 大学・高専との連携による人材パイプラインの確保

- 国際人材の受け入れと定着支援(言語、生活面)

- スタートアップ・ベンチャーとの技術協業による革新の促進

ビジネス上の課題:競争環境と収益モデル

収益モデルの確立と持続性の確保

現状はほぼ政府補助金に依存しており、自立したビジネスモデルが未確立。顧客企業(ファブレスや大手IT企業)からの製造受託収益による事業継続が前提。

⚠ 課題の詳細:

- 2nmチップを必要とする顧客が国内に少なく、需要の読みづらさがある。

- 開発初期の投資額(兆円単位)に対し、収益化までに長い時間が必要。

- 大手企業(Apple、NVIDIA、AMDなど)との競争受注には技術だけでなく信頼性・実績が必要。

マーケティング力と顧客基盤の弱さ

世界的なファウンドリ企業(TSMC、Samsung、Intel)と比べると、Rapidusは実績・顧客ネットワークの両方で大きく劣る。

⚠ 課題の詳細:

- 受注先の開拓に課題(特に米国・欧州の大口顧客)

- 日本国内企業の多くが最先端ノードを必要としていない

- チップ設計力を持つ国内ファブレス企業が限られており、相互補完の構造が未整備

競合との激しい競争と差別化の難しさ

TSMC、Samsung、Intelなど、すでに量産実績のあるプレイヤーとの競争。

⚠ 課題の詳細:

- TSMCは既に2nm量産体制を整えつつあり、時間的アドバンテージがない

- 製造コスト・歩留まり・供給安定性で顧客が他社を選ぶリスク

- 独自性や差別化(低消費電力、セキュリティ設計など)が十分に示せていない

巨額の先行投資と資金調達リスク

製造ライン建設・研究開発・装置調達には兆円規模の資金が継続的に必要。

⚠ 課題の詳細:

- 政府補助金だけでは限界があり、民間資金・投資家からの資金調達が必須

- 利益が出る前に資金が枯渇する「資金ショート」のリスク

- 金利上昇局面において、外部資金調達のコスト増加

人材確保とマネジメントの課題(経営基盤の脆弱性)

急速な規模拡大に伴い、経営・技術・製造部門での高度専門人材の確保が急務

⚠ 課題の詳細:

- 経営幹部に半導体業界経験者はいるが、中間層のマネジメント層が未整備

- 技術者の獲得競争は世界的に激しく、条件面での魅力に乏しい

- 海外人材の受け入れや文化の融合にも困難がある

サプライチェーンと製造体制のボトルネック

製造体制の整備には、素材・装置メーカーとの継続的な調整・交渉が不可欠。

⚠ 課題の詳細:

- TSMCのような成熟したサプライエコシステムが国内にはない

- 材料や部材の納期・品質リスクによる生産遅延

- 装置や部材価格のインフレリスク

地政学リスクと政策依存の脆弱性

日本政府の支援あっての事業計画であり、政権交代や方針転換の影響を強く受ける

⚠ 課題の詳細:

- 国際政治(米中対立、台湾有事など)の変化で部材供給や市場構造が急変

- 政策依存の度合いが高いと、ビジネス判断の柔軟性を欠く

- 為替リスクや輸出入制限によるコスト変動

時間との戦い(タイム・トゥ・マーケット)

TSMCやSamsungがすでに2nmに向けて顧客を確保している中で、Rapidusが市場に参入する頃には後発になる可能性が高い

⚠ 課題の詳細:

- 顧客が製品開発計画をすでに他社と進めている可能性が高い

- 時間がかかれば、技術的にも陳腐化のリスク

- 開発失敗や遅延は、ブランドイメージにも致命傷

エコシステム全体の未整備

半導体産業は、設計、製造、パッケージング、評価、ソフトウェアまで含めた「総合産業」。Rapidus単体では完結しない。

⚠ 課題の詳細:

- 国内ファブレス、EDA企業、設計IP企業との連携不足

- 2nm製品を活用する国内アプリケーション(AI、量子、5Gなど)の発展が遅れている

- 技術ロードマップの共有や標準化活動の推進が必要

国際的信用の構築とブランド力の欠如

- 半導体業界では「納期・品質・供給安定性」の信頼が最も重視されるが、Rapidusはまだ製造実績がゼロ。

⚠ 課題の詳細:

- 顧客が数千億円規模の発注を出すには、「技術+実績+保証」の3点セットが必要

- 世界的企業に認知されていないため、ブランド力・営業力が乏しい

- 初期不具合やトラブルが発生すると、長期的信頼喪失のリスク

Rapidusは技術的な挑戦だけでなく、極めて困難なビジネス的ハードルを同時に乗り越えなければなりません。国内での半導体復権を担う国家的企業である一方で、民間企業としての自立性・収益性の確保が今後のカギとなります。

日本政府による支援:国家戦略としての位置付け

政府は2022年8月のラピダス設立以来、研究開発費補助金と設備投資補助金を組み合わせた総合支援を展開しています。

2025年度補正予算では「半導体・デジタル産業基盤整備法」に基づく4兆円規模の基金創設を予定しています。支援の特徴は前後工程のバランス配分にあり、後工程支援比率15%は国際的に異例の高水準だです。

リスク管理面では、政府出資分の劣後債務化や第三者委員会による進捗評価制度を導入。2025年度からは量子コンピューティング向け3D積層技術開発など新規領域への支援拡充も計画されています。

しかし野党側からは「巨額資金の投じ方に透明性不足」との批判もあり、官民責任分担の明確化が今後の課題となっています。

沿革:再生への歩み

2022年8月、元ウエスタンデジタル日本法人社長・小池淳義氏らが中心となり、トヨタ・ソニー・NTTなど8社の出資で新生ラピダスが発足しました。

2023年11月には経済産業省の「先端半導体技術開発プロジェクト」に採択され、国家支援が本格化。

2024年度にIBMとの技術提携を締結し、2025年4月の試作ライン完成に至っています。

半世紀にわたる日本の半導体産業史の中で、官民が一体となった初の本格的再挑戦として注目を集めている。

参考サイト

- Rapidus – Wikipedia

- ラピダスに追加支援8025億円=半導体支援で25年度―経産省 – 時事通信

- ラピダス、最初の試作品は7月中旬から下旬 「高度な2ナノ開発」 – 毎日新聞

- 話題の「ラピダス」とは?最先端半導体の国産化を目指す企業の技術革新 – prebell

- 国策ラピダスとTSMC”2つの戦略”で決定的な差 – 東洋経済オンライン

- ラピダス支援法 政府はリスク管理を徹底せよ – 読売新聞オンライン

- Rapidus株式会社 公式サイト

- NEDO Approves Rapidus’ FY2025 Plan and Budget for 2nm Semiconductor Projects

- Japan’s Rapidus gears up for test production of next-generation chips

- Mass Production of Rapidus Advanced Semiconductors From 2027